FAU-Forschungsschwerpunkte

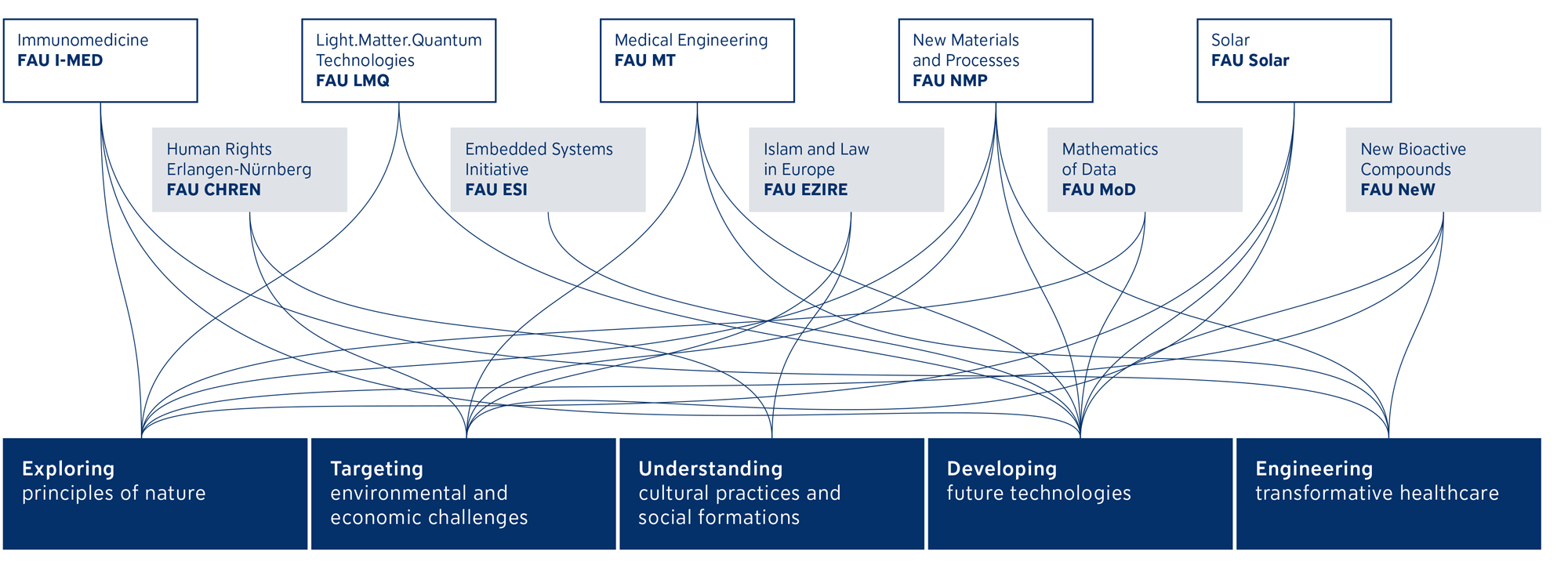

Bei einer großen Bandbreite an Forschungsthemen gehört die FAU sowohl national als auch international zur Spitzengruppe der Universitäten. Aus diesen Themen entstanden die FAU übergreifenden Forschungsschwerpunkten, die in ganz besonderem Maße zur Profilbildung der Universität beitragen.

Sie zeichnen sich durch exzellente wissenschaftliche Leistungen, die Höhe der eingeworbenen Drittmittel und ihr internationales Renommé aus. An allen 5 „FAU Key Research Priorities“ sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Naturwissenschaftlichen Fakultät beteiligt. Jeder Schwerpunkt wird von herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern getragen, die eine zentrale Rolle in der dynamischen Entwicklung der jeweiligen Forschungsfelder spielen.

Die FAU-Forschungsschwerpunkte mit Beteiligung der Naturwissenschaftlichen Fakultät

Die Gesetzmäßigkeiten unseres Universums, die Baupläne der Natur, die Geheimnisse des Lebens – sie zu erforschen und verstehen ist der Antrieb von FAU-Forscherinnen und -Forschern im Schwerpunkt „Exploring the principles of nature“. Dass dabei Grundlagenforschung einen großen Raum einnimmt, versteht sich, doch ist das Ziel deutlich weiter gesteckt: im interdisziplinären Austausch entstehen Ideen und Konzepte, wie die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung uns zur Nachahmung der Natur inspirieren können und neue Technologien und Anwendungen entstehen. „Basic research inspiring transformation“ ist die Devise. So wirken die Forschungsergebnisse aus dem Schwerpunkt hinein in die Medizin, in die Materialwissenschaften, in die Klima- und Energieforschung oder in die Quantentechnologie.

Herausragende Einrichtungen und Aktivitäten mit Beteiligung der Fakultät

- FAU Profile Center I-MED (Immunomedicine)

- FAU Profile Center Light.Matter.Quantum Technologie (FAU LMQ)

- FAU Profile Center New Materials and Processes (FAU NMP)

- FAU Profile Center FAU Solar

- Munich Quantum Valley

- TRR 306: QuCoLiMa – Quantum Cooperativity of Light and Matter

- SFB 953: Sythetic Carbon Alltropes

- SFB 1452: CLINT – Catalysis at Liquid Interfaces

- FOR 2332: Temperature-related stresses as a unifying principle in ancient extinctions (TERSANE)

- DFG-Forschungsgruppe 2990 – eROSITA-Studien zu Endstadien der Sterne (eRO-STEP)

Unsere Welt verändert sich rasend schnell – und wir müssen uns mit ihr verändern. Globalisierung, Klimawandel, kulturelle und kriegerische Konflikte – all diese Einflussfaktoren stellen unsere Gesellschaft vor Herausforderungen, die wir nur im Zusammenspiel der wissenschaftlichen Disziplinen des Forschungsschwerpunktes „Targeting environmental and economic challenges“ bearbeiten können. Wie beeinflussen globale Warenströme oder die Digitalisierung unsere Wirtschaft und unsere Arbeit – und wie können wir sie beherrschen? Wie können wir zum einen den Klimawandel abmildern – etwa durch emissionsärmere Energiesysteme – und uns gleichzeitig als Gesellschaft an neue Umweltbedingungen anpassen? Und wie können wir auf der einen Seite Wohlstand erhalten und auf der anderen Seite bessere Lebensbedingungen auch in anderen Teilen der Welt schaffen? Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Technikwissenschaften, Geologie und Geografie reichen sich in diesem Forschungsschwerpunkt die Hand.

Herausragende Einrichtungen und Aktivitäten mit Beteiligung der Fakultät

- FAU Profile Center Light.Matter.Quantum Technologie (FAU LMQ)

- FAU Profile Center New Materials and Processes (FAU NMP)

- FAU Profile Center FAU Solar

- GAB 2.0: Geothemie-Allianz Bayern

Der Forschungsschwerpunkt „Understanding Cultural Practices and Social Formations“ untersucht die vielfältigen Herausforderungen gesellschaftlicher Transformation, die durch Digitalisierung, einer gefährdeten liberalen internationalen Ordnung sowie Varianten der Globalisierung bedingt werden. Wir erforschen individuelle Denkmuster, Bildungs- und Entwicklungsprozesse, soziale Konstellationen sowie kulturelle Praktiken mitsamt ihren historischen Dimensionen. Er bietet eine starke Basis für Forschungsprojekte – angefangen von der Forschung zu Menschenrechten im FAU Centre for Human Rights (FAU CHREN) bis zu Bedingungen, Prozessen und Ergebnissen menschlicher Ausdrucks- und Handlungsfähigkeit, wie sie in den Bildungs-, Kultur-, Sozial-, Sprach- und Literaturwissenschaften behandelt werden, und im Rahmen der Lehrkräftebildung an der FAU als Querschnittsaufgabe einen grundlegenden Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation leisten.

Herausragende Einrichtungen und Aktivitäten mit Beteiligung der Fakultät

Der Schwerpunkt „Developing future technologies“ trägt der FAU als Volluniversität – und als innovationsstärkster Universität Deutschlands – Rechnung. Ob Energiesysteme der Zukunft, medizintechnische Errungenschaften, hochleistungsfähige Quantencomputer, Computermodelle oder die Vollautomatisierung von Produktionsprozessen – vernetzt im einzigartigen Innovationsökosystem in der Region und über die Grenzen der Region hinaus entwickeln Forschende der FAU Technologien, die unsere Welt besser machen. Dabei stellen sich vor allem die für Innovation grundlegenden Fragen: Wie können wir Bedürfnisse aus dem Markt aufnehmen und Lösungen dafür finden? Wie lassen sich aus wissenschaftlichen Erkenntnissen Anwendungen generieren? Haben sie Marktpotenzial und wie kommen sie in den Markt? Errungenschaften wie MP3, die Nutzung organischer Wasserstoffträger oder immer leistungsfähigere Technologien in der medizinischen Bildgebung unterstreichen die Leistungsfähigkeit dieses Schwerpunkts an der FAU.