Gletscherforschung: Künstliche Intelligenz macht Schneeverwehungen berechenbar

FAU-Doktorand entwickelt KI-Modell zur präziseren Vorhersage der Gletscherschmelze

Wie verändert der Wind die Schneeverteilung auf Gletschern und welche Auswirkungen hat das auf deren Schmelzverhalten? Diese Fragen untersucht Manuel Saigger von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mit einem KI-Modell. Am Institut für Geographie berechnet er damit effizient, wie Schneeverwehungen die Gletschermasse beeinflussen. Er leistet damit einen Beitrag für die Klimaforschung.

Vom Wettermodell zur Gletscherforschung

Nach seinem Studium in Atmosphärenwissenschaften in Innsbruck wechselte er 2022 nach Erlangen, um im internationalen Doktorandenprogramm M³OCCA (Measuring and Modelling Mountain glaciers and ice caps in a Changing ClimAte) zu promovieren. „Ich finde es total spannend, wie Wind auf Gletschern funktioniert. Und es gibt in diesem Bereich noch einiges zu erforschen“, erklärt er. Saiggers Forschung könnte die Gletscherforschung präziser machen. „Bisher hat man in der Forschung quasi nur Schnee auf den Gletscher draufgelegt, aber den Transport durch den Wind vernachlässigt. Das zu berechnen ist sehr aufwendig und deshalb für längere Zeiträume nicht sinnvoll machbar“, erklärt er.

Zwei Jahre Entwicklungsarbeit

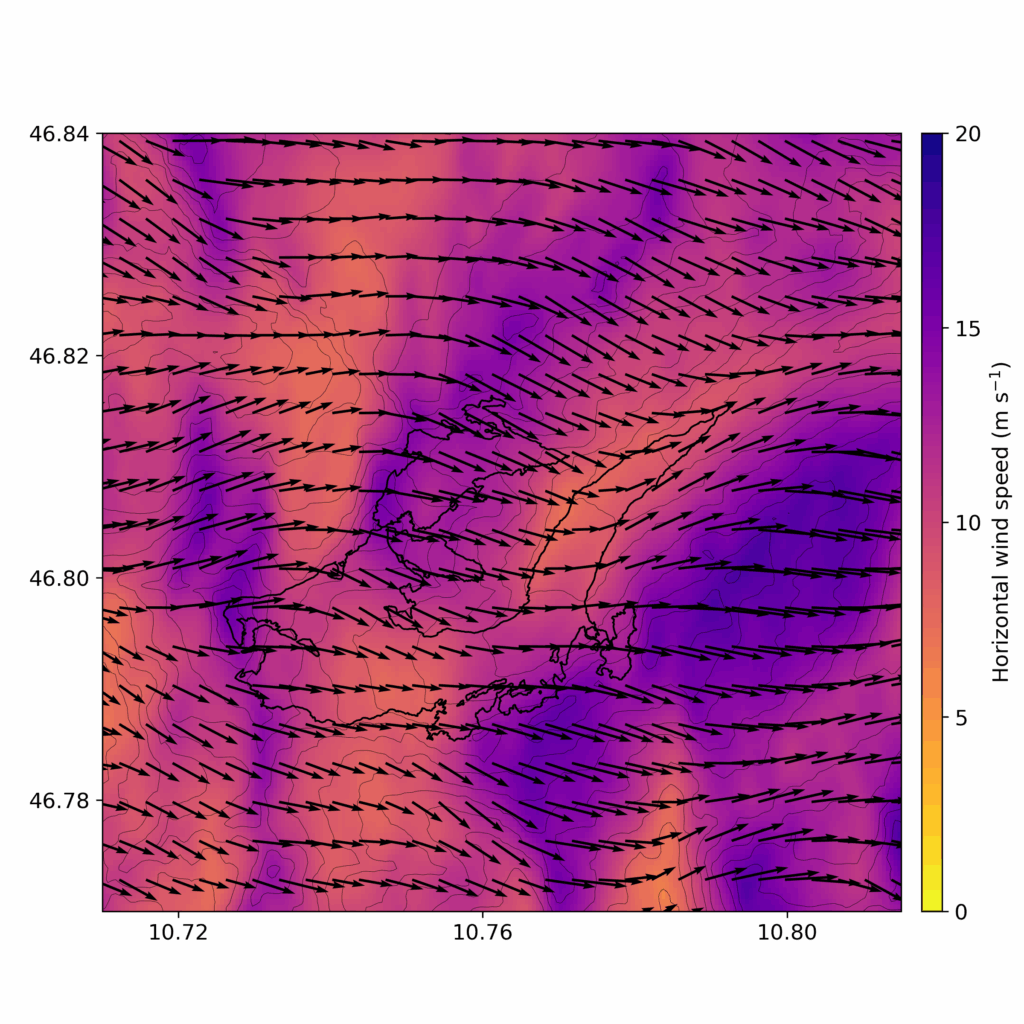

Die Lösung für den Rechenbedarf liegt im Einsatz von künstlicher Intelligenz. Saigger entwickelte eine KI, die Schneeverwehungen 100000 mal effizienter berechnet als bisher. Basis dafür ist ein Programm zur Bilderkennung, das auch in der Medizin eingesetzt wird. Er hat 720 verschiedene Situationen mit einem numerischen Wettervorhersage-Modell am Hochleistungsrechner der FAU berechnen lassen und damit seine KI gefüttert. Daran arbeitete er insgesamt zwei Jahre. „Es ist toll zu sehen, dass etwas, in das ich so viel Zeit investiert habe, jetzt auch wirklich funktioniert „, erklärt der Doktorand.

Wie lassen sich Gletschermodelle für die Klimaforschung genauer gestalten?

Andere Forschende können seine Erkenntnisse in ihre Gletschermodelle einbauen. „Das Hauptziel meiner Arbeit ist es, zu verstehen, wie der Schnee über den gesamten Gletscher verteilt ist und wie viel neuer Schnee ankommt“, so Saigger. Denn nicht an jeder Stelle schmilzt Schnee gleich schnell, außerdem reflektiert Schnee mehr Sonnenstrahlen als Eis, was einen Einfluss auf die Gletscherschmelze hat.

Bis Sommer 2026 will Saigger seine Promotion abschließen. Da das M³OCCA-Programm für eine zweite Phase verlängert wurde, kann eine neue Generation von Doktoranden seine Forschung weiterentwickeln.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Saiggers Forschung ist Teil des internationalen Doktorandenprogramms M³OCCA, das FAU, TU München, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Bayerische Akademie der Wissenschaften (BAdW) verbindet. Etwa die Hälfte der Promovierenden kommt aus dem Ausland, die Fachrichtungen reichen von Geographie, Geophysik über Elektrotechnik bis zur Informatik. Ziel ist es, Technologien und Wissen aus verschiedenen Disziplinen auf die Klima- und Gletscherforschung zu übertragen. Ziel des Programms ist es, Messmethoden zu verbessern und mit Hilfe von KI die erhobenen Daten effizienter auszuwerten.